FÉVRIER

Arch. autonomies. Fragments d’Histoire de la gauche radicale

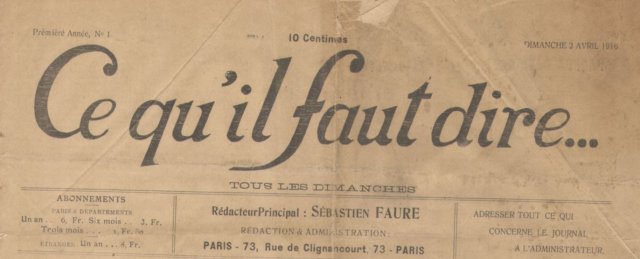

// Publication d’un article d’Émile Hamelin dans le journal Ce qu’il faut dire… Il y met en cause Julien Bessonneau et la politique de son entreprise avec la quasi obligation d’assister aux messes et au catéchisme pour les plus jeunes (C.Q.F.D. n°46 du 10/02/1917). Deux semaines plus tard, une réponse est faite au nom d’ouvriers de Bessonneau sur la critique d’Hamelin. S’il ne s’agit peut-être pas d’une blague, c’en n’est que plus triste : tout y est ou presque (ça pourrait être un adhérent de la CFTC ou de la CFDT actuelle !) : le bon patron, c’est pire ailleurs, grâce aux étrennes on peut faire un gros achat, si les ouvriers avaient un salaire plus important ils le dépenseraient en bêtise, « on » incite au catéchisme car « malheureusement » certaines ne connaissent pas leur prière, pareil pour la messe, etc. (C.Q.F.D. n°48 du 24/02/1917)

// Émile Hamelin organise une collecte d’argent -mais quand ?- pour soutenir le journal CQFD. Elle rapporte 4 francs. Elle est versée via Le Libertaire.

// Une personne, M., cherche à savoir ce qu’est devenu un nommé Allard.

Dimanche 04 Février

Angers, à 14 heures, coopérative « L’Union des Travailleurs« , rue Pierre Lise. Réunion du groupe Les amis de Ce qu’il faut dire et du journal du Peuple. Socialistes, syndicalistes et anarchistes sont invités (C.Q.F.D. n°45 du 03/02/1917).

Dimanche 18 février

Trélazé, à 14 heures, coopérative de Trélazé. Réunion du groupe Les amis de Ce qu’il faut dire et du journal du Peuple. Socialistes, syndicalistes et anarchistes sont invités (C.Q.F.D. n°47 du 17/02/1917).

MARS

dimanche 04/03/1917

Angers, coopérative de la Madeleine, rue de la Juiverie, à 14 heures. Réunion du groupe Les amis de Ce qu’il faut dire et du journal du Peuple. Socialistes, syndicalistes et anarchistes sont invités (C.Q.F.D. n°49 du 03/03/1917).

AVRIL

dimanche 22 avril

Trélazé, coopérative de l’Avenir du Prolétariat, 14 heures. Réunion des amis de C.Q.F.D. et de ses lecteurs, pour « une communication importante » (C.Q.F.D. n°56 du 21/04/1917).

MAI

// Ordre du jour du Syndicat des Instituteurs et Institutrices du Maine-et-Loire contre la vie chère ; pour l’augmentation des salaires et des traitements, pour l’Égalité des salaires entre institutrices et instituteurs. L’ordre du jour est signée par Gabrielle Bouët (C.Q.F.D. n°61 du 26/05/1917).

// Les allumettiers envoient un communiqué, mais trop tard (C.Q.F.D. n°59 du 12/05/1917).

JUIN

// Publication dans le journal CQFD d’un ordre du jour du Syndicat des Instituteurs et Institutrices du Maine-et-Loire réclamant la fin des journées de Solidarités quasi-obligatoire pour une multitude de causes et ayant pour conséquences d’être des sortes de nouveaux impôts. La conclusion, est qu’il faut prendre l’argent où il est, c’est-à-dire dans les poches des riches (C.Q.F.D. n°65 du 30/06/1917).

// Versement d’une souscription par Bonnaud -mais est ce l’angevin ?- et petit mot de l’ex angevin Liger dit Lagaufrette dans le n°62 du 02/06/1917 de C.Q.F.D. À la fin du mois, une autre souscription est versée. On y trouve les noms de Le Menès (Jean ? Julien ? un autre ? ) et de Lelièvre (Eugène ou Germinal ?) (C.Q.F.D. n°65 du 30/06/1917).

JUILLET

dimanche 01 juillet

Ballade à la campagne organisée par le groupe des amis de Ce qu’il faut dire… Rendez-vous à 16 heures (C.Q.F.D. n°65 du 30/06/1917).

SEPTEMBRE

// Émile Hamelin, un des animateurs du groupe des amis de C.Q.F.D. explique la décision de la cotisation à 30 centimes par mois. 10 centimes pour le journal lui-même ; 10 centimes pour la caisse du Comité pour l’entr’aide aux détenus politiques et 10 centimes pour faire parvenir de brochures, des vieux journaux à des fin de propagande (C.Q.F.D. n°71 du 29/09/1917).

// Versement de souscription pour le journal C.Q.F.D. par B. de Trélazé ; une liste de souscription à l’initiative de Fauveau et Grignon d’Angers est également versée pour 8 francs 50 (C.Q.F.D. n°69 du 16/09/1917).

dimanche 30 septembre

Sortie champêtre en fin d’après-midi et sans doute repas sur les bords de Loire (C.Q.F.D. n°71 du 29/09/1917).

OCTOBRE

// Versement d’une souscription pour le journal de la part du groupe des amis de C.Q.F.D. d’Angers et pour la même somme, 1franc 20, pour la Caisse de l’Entr’Aide (caisse de secours pour les prisonniers pour eux et leurs familles) ; d’Émile Hamelin et Bonnaud (Angers ?) pour cette dernière caisse (C.Q.F.D. n°73 du 13/10/1917). Cela voudrait dire qu’il y a 12 personnes au groupe des amis de C.Q.F.D. d’Angers.

dimanche 07 octobre

Sortie aux Ponts-de-Cé organisée par le groupe des amis de Ce qu’il faut dire… Le rendez-vous est fixé à 14 heures, dans le bourg près du pont sur l’Authion (C.Q.F.D. n°72 du 06/10/1917).

dimanche 28 octobre

Réunion du groupe des Amis de Ce qu’il faut dire, dans un café de Malaquais (chez Martin ?) à Trélazé (C.Q.F.D. n°74 du 20/10/1917).

NOVEMBRE

// Souscription de la part de Trélazéens du quartier Malaquais en faveur du journal C.Q.F.D. : Hamelin, Bodinier (chiffonnier), Glandeau et Martin (Henri ?) (C.Q.F.D. n°77 du 10/11/1917). À la fin du mois de novembre, une souscription est versée par le Groupe des Amis de C.Q.F.D. d’Angers pour 3 francs soit environ 30 personnes (C.Q.F.D. n°79 du 24/11/1917).

dimanche 11 novembre

Réunion du groupe des Amis de Ce qu’il faut dire, dans un café de Malaquais (chez Martin) à Trélazé (C.Q.F.D. n°76 du 03/11/1917).

dimanche 25 novembre

Angers, coopérative de l’Union des Travailleurs, rue Pierre Lise à 16 heures, réunion des amis de C.Q.F.D. (C.Q.F.D. n°78 du 17/11/1917).

DÉCEMBRE

// Versement de souscription par Hamelin pour 6 francs 50 (C.Q.F.D. n°83 du 22/12/1917).

.dimanche 09 décembre

Angers, coopérative de l’Union des Travailleurs, rue Pierre Lise à 16 heures, réunion des amis de C.Q.F.D. (C.Q.F.D. n°80 du 01/12/1917).

dimanche 24 décembre

Angers, coopérative de l’Union des Travailleurs, rue Pierre Lise à 16 heures, réunion des amis de C.Q.F.D. (C.Q.F.D. n°83 du 22/12/1917).